|

2007.8.10 SDR

2007年新潟県中越沖地震に関連して考えたこと

(株)システムアンドデータリサーチ

東京工大大学院総理工連携教授

中村 豊

今回の地震では、老朽化した木造住宅の倒壊により、犠牲者がでている。先の新潟県中越地震や能登半島地震の被害も考え合わせると、M7程度の地震でもその震央域ではかなりの住宅が集中して倒壊する事態を覚悟しなければならないように思われる。一方、この程度の地震では、遠隔地での家屋倒壊はあったとしても例外的なものであり、地域の人達でも対処できよう。問題は震央域において集中して発生する被害である。これは、もはや地域の住民だけでは対処不能で、周辺自治体など外部からの応援が欠かせない。場合によっては専門レスキューチームの出動も必要となろう。どこがそういう事態に陥っているかを迅速に把握して的確にすばやく対処しなければならない。

できれば、こうしたことが起きないように、事前に十分な耐震性を確保しておくべきである。このためには多少の公的資金の投入も必要ではなかろうか。大被害が発生してから対処するのは、より多くの公的資金を要するにもかかわらず、市民の快適な生活は長期間壊されたままである。事前の予防措置が最善である。もちろん、そうはいっても、地震時に不測の事態が発生することは覚悟しておかなければならない。

地震の被害地域を特定するためには、各地の震度情報もさることながら、リアルタイムで提供される正確な震源情報が不可欠となる。「最近の能登半島地震に際して感じたこと」(http://www.sdr.co.jp/)でも指摘したが、正確な震源位置は被害の発生地域を的確に把握するための重要な基礎資料である。いわゆる震源は断層破壊の開始点を示しているに過ぎないが、余震の発生状況や本震の震度分布と併せれば、かなり的確に被害発生地域を特定することができる。もちろん地域の地震工学研究者や防災行政担当の不断の研鑽による弱点地域・構造物の把握が進んでいれば、ピンポイント的に被災地点を指摘できるだろう。

地震発生直後、現地の役場などに連絡して被害状況を聞きだそうとする報道機関がある。しかし、大きな地震ほど被害状況はなかなか掴めない。現地は混乱していることが多い。この状況では現地に連絡しても有効な情報は得られないばかりか、現地の即時対応を阻害する。このような報道姿勢は、2004年の新潟県中越地震の際にも手厳しく批判されていた。現地から報道機関に対して情報を流したい場合の連絡窓口さえ開いておけばよいのではないだろうか。

報道機関は、地震発生直後、震度が大きかった市区町村の関係者との連絡に努力するのではなく、あらゆる機関が推定した震源情報を収集し、衛星写真や航空写真、さらには地質図上にその分布をプロットして、いち早く報道することが極めて重要となる。各自治体の防災担当機関でも同様な作業を行えば、近隣の被災地域に対して効果的に機動部隊を投入できるのではなかろうか。少なくとも最初の1時間のこの作業が、防災ヘリコプターの運用や近隣市町村の消防車・救急車の迅速な被災地域への効果的な集中に大いに役立つものと信じる。ぜひ検討してもらいたいものである。併せて、気象庁を始めとして、震源推定能力を持った機関に対しては、誤差の大きい推定震度情報などではなく、いち早く正確な震源情報を数値情報として発信することをお願いしたい。このとき、情報発信源を気象庁に一元化することはせず、各機関が競争して情報発信することが大事だと考えている。

気象庁など地震観測機器と能力を持った機関は、正確な震源情報をすみやかに発信すべきである。最終的な地震情報は気象庁がまとめて公表するとしても、地震後にできるだけ早く余震も含めた震源情報を伝えるために、能力を持った機関すべてが正確な情報を競って発信すべきであろうと考える。今の時代、それなりの技術があり、データさえ共有化していれば、震源推定を大きく誤ることはない。大きく誤るような機関は信用されなくなるだけである。震央地域との通信が途絶えた場合、震度情報はわからなくなる可能性が大きいが、正確な震源は、周辺の観測データから把握できる。被害の推定には震度情報よりも震源情報の方が重要である。地震後の対応を迅速化するには、余震を含めた正確な震源情報が欠かせない。もちろん正確な観測震度情報が併せて利用できればより的確になろう。

防災現業機関としては、緊急地震速報などのように震度を予測するよりも、正確な震源情報などの観測情報(もちろん、できれば震度情報も)をリアルタイムに提供できる体制をできるだけ早く確立してほしい。地象は気象と異なり、きわめて短時間のうちに事態が推移するので、気象のような予測は不要である。現況をリアルタイムに伝えることこそが防災上きわめて重要となるのである。

何度指摘してもさまざまな最大加速度の数値が一人歩きする状況は変わらない。しかし、重要なことなので、何度でも指摘したいと思う。観測された加速度が想定加速度の何倍であったということが特筆大書して報道されるが、その両者は同じ振動数範囲の数値として比較されていないのではないか。機器が新しくなるほど、計測上限周波数が高くなって加速度観測値は大きくなる傾向にあり、最大加速度と被害の関係が希薄になってきていることは久しく指摘されてきたところである。ましてや、構造物に作用する地震力としては、最大加速度とともにその周期と継続時間が被害に関係する重要な要素である。最大加速度は被害の必要条件ではあるが、十分条件ではない。したがって、最大加速度だけを取り出して議論してもあまり意味はない。その上、被害に関係しない周期帯域まで考慮したのでは、議論は発散するばかりである。

例えば、列車走行時の軌道面の振動は、最大加速度は1g(約1000Gal)をはるかに超えている。しかし、軌道構造物は壊れない。かなり高い振動数が卓越するためであるが、最大加速度だけで地震被害を議論することが無意味であることを示すほんの一例である。

M7程度では、強烈な地震動は1秒弱から数秒程度の周期帯域が卓越し、継続時間は5秒程度、せいぜい10秒と短い。また、よほど脆弱な構造物か長大な構造物でない限り、構造物の固有振動数はこの地震動の卓越周期よりかなり短い。したがって、この場合、地震動はほぼ静的に作用し、共振作用による増幅はほとんどないと考えられる。たとえ共振したとしても継続時間は短い。そのため、かなり大きな地震動でないと大被害に結びつくことはない。このため、被害が大きな地域は震央からせいぜい数十kmの領域に限られるのである。

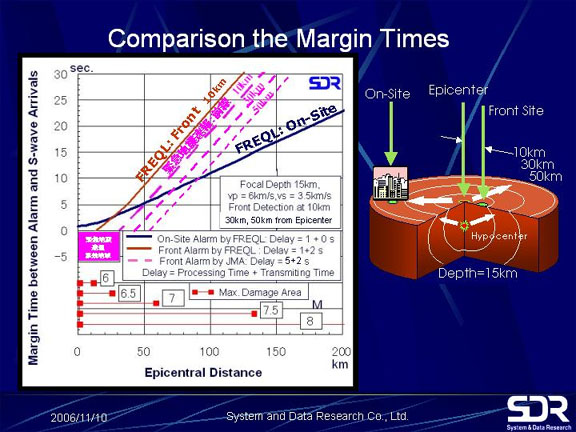

気象庁によれば、緊急地震速報は第一報発信までに最初に地震を検知してから平均5.4秒を要する。このとき、P波は最初に地震を検知したところから40km程度離れたところに達し、S波は20km程度離れたところに達している。ここでは、P波およびS波の伝播速度をそれぞれ、8km/sおよび4km/sと仮定している。この通報は2秒程度で関係箇所に配信されるため、結局、P波は50km程度、S波は30km程度、それぞれ検知点から離れたところに達している。つまり、大きく揺れる兆しを伝えるS波より早く緊急地震速報が伝えられるのは最初に検知した地点より30km以上離れたところとなる。

したがって、震源直上(震央)で最初に地震を検知した上、情報を送信するまでに機器が壊れないという二重の幸運を想定しても、緊急地震速報は震央から30km以上離れた領域にしか揺れの前に伝わらない。これが、気象庁がいう「震央から30kmまでの地域では緊急地震速報が間に合わないことがある」という但し書きの内容であるが、平均的には震央から20km程度離れたところで最初に地震検知されるであろうから、通常は震央から50kmまでの地域には、緊急地震速報は揺れの前に伝達できない。つまり、1995年の阪神大震災のような地震(M7.2)では、被害域には揺れの前に緊急地震速報が伝えられない可能性が高いと言うことである。誤解を招かないように、はっきりと「震央から少なくとも30kmまでの地域ではほとんどの場合、間に合わない」と明言すべきである。

緊急地震速報は通信ネットワークを介して伝達される情報であるために、通信機器の異常で伝えられなくなる危険も少なからず存在する。特に甚大な被害を伴うような地震では通信ネットワークも被災して、肝心の地域には届かない可能性が高い。何が起こるか判らない異常事態の中で脆弱な通信に頼りすぎるのは危険である。身近で計測して周辺に警報するオンサイト警報を主体にすべきであろう。被害を受けるような地域では、大きな揺れの前に確実に警報を出せるのは、オンサイトP波警報しかない。言うまでもないが、オンサイトP波警報でも離れた地域ではそれなりに長い先行時間が稼げる。つまり、オンサイトP波警報があれば、緊急地震速報はたとえ不達であっても大きな不都合はない。オンサイトP波警報と地震後の正確な震源情報があれば、効果的な緊急対応は可能なのである。

サンプル図、緊急地震速報の余裕時間について (震央距離と余裕時間の関係。ピンク色の線が緊急地震速報、茶色と青色の線が弊社P波警報地震計FREQLを用いた場合の余裕時間。) |

M7程度の地震では、大きな被害となるのは概ね震央から30km以内の領域である。つまり、日本ではどこでも発生すると考えて対処すべきM7程度以下の地震の被害地域に対しては、緊急地震速報は、揺れの前に届かない。逆に言うと、緊急地震速報が揺れの前に届いた地域には、通常、被害はない。つまり緊急地震速報は、被害が発生しない地域に対して「今から揺れが来ますよ」と通報するもので、遅かれ早かれ、防災情報ではなくエンターテイメント情報と誤解されるのではないか。緊急地震速報の役割と機能をきちんと伝える必要があろう。

日本では10年に1回程度どこかで発生するM8クラスの被害地震の場合、地震動の継続時間が長く被害地域も広くなるので、震央から離れた被害地域では緊急地震速報が大きな揺れの前に伝えられる可能性がある。もちろん、震央域で地震を検知した機器や通信システムなどに異常がなければという条件付であるが。しかし、M8クラスの地震が発生するまでに数多く発生するM7クラス以下の地震では、緊急地震速報が大きな揺れの前に通報されるのは、被害が無い地域だったということが続くことになる。オオカミ少年の寓話を引くまでもなく、これでは、本当に役立つ可能性が高いM8クラスの地震のときに、有効に機能するのかどうか危ぶまれる。伝達し忘れたり、避難しなかったりする津波警報の轍を踏まないようにしたい。M8クラスの地震では陸地から離れた海底下で発生した場合、震害は無くても大きな津波に襲われる可能性が大きい。この場合には地震後ただちに高台への避難が必要となるが、この場合にも、地震直後の正確な震源諸元が重要となる。

ちなみに、1880年以降、日本に大きな震害をもたらしたM8クラスの地震は、理科年表などによると、以下の14個である。1891年濃尾地震(M8.0)、1909年宮崎県西部の地震(M7.6)、1911年喜界島近海の地震(M8.0)、1923年関東大地震(M7.9)、1944年東南海地震(M7.9)、1946年南海地震(M8.0)、1952年十勝沖地震(M8.2)、1964年新潟地震(M7.5)、1968年十勝沖地震(M7.9)、1983年日本海中部地震(M7.7)、1993年釧路沖地震(M7.8)、1993年北海道南西沖地震(M7.8)、1994年三陸はるか沖(M7.6)、2003年十勝沖地震(M8.2)。このほか、震害はほとんどなかったが、大きな津波が発生した地震として以下のようなものがある。1896年明治三陸地震津波(M8.2)、1933年三陸地震津波(M8.1)、1940年積丹半島沖地震(M7.5)、1994年北海道東方沖地震(M8.1)。なお、被害地震は1880年以降150個近く発生しているが、これらの多くに対して緊急地震速報は有効でないことになる。

今回の中越沖地震では、原子力発電所の被災に世間の注目が集中してしまった感がある。それにしても、直下で断層が動いてもあの程度で収めることができたのは、原子力発電所を取り巻く安全の壁が何重にも用意されていたからであろう。識者の話では、今回の地震では、用意した5つの安全の壁のうち、ふたつほどが突破されてしまった。地震直後は混乱したようであるが、今後は、できる限りの情報公開を行って、知恵を出し合い、備えるべき安全の壁を増やしたり堅固にしたりすることが重要になると思われる。最近行われた変電所内での地震記録波形データの公表などもそのための一環であろう。

この地震では、広い範囲で新幹線が長時間に亘って機能を停止して、社会生活に大きな混乱をもたらした。しかし、震源近傍地域以外すなわち、上越新幹線の新川口変電所および新長岡補助き電区分所とこれらに隣接する変電所などのき電遮断施設などに関連する区間以外での新幹線の長時間停止は過剰対応であろう。さらにこれらのシステムは能登半島地震の際などにも過剰な反応をしている。これらの事態に対して、JRは何のコメントもしていないし、情報も公開していない。マスコミも追求していないが、これでいいのだろうか。長野行き新幹線については、安全を確認したとして地震後10分程度で運転を再開したが、これも疑問である。10分程度で全線をきちんと点検できるものなのだろうか。気象庁の観測では長野近くの飯縄で震度6強だったようだが、沿線地震計の計測値が規定値以下であったということなら、そのデータとともにその旨公表すればいいのではないか。

また、震央から遠く離れた関東平野南部地域の鉄道も緊急地震速報で止まった。緊急地震速報のめざましい効果として、喜ばしい事例のように報道されているが、300km以上離れた地域の沿線では震度2程度しかなかったのだから、明らかに過剰対応だろう。少なくとも鉄道運営主体はこの事態を喜ばしいこととは受け取っていないと思う。公共交通機関が、監督者である政府機関を構成する気象庁に異論を差し挟むことは難しかろう。それを自分の都合のいいように解釈するのは横暴というものである。公共交通機関の使命は、利用者の安全を確保した上で、その利便性をできるだけ損なわないようにすることである。何でも止めれば良い訳ではない。被害発生が考えられない地域での運行停止は、利便性の阻害以外の何者でもない。警報システムの動作が想定したものであったのならまだいい。しかし、予期せぬ過剰対応であったのならば、逆に本当に停止しなければならない時に、停止しない事態も起こり得るということである。緊急地震警報やそれに準じた警報システムを提供している気象庁ほか関連団体は、機器の動作状況をきちんと調査して、国民を始めとする利用者・利用機関に報告する責務があるのではないか。

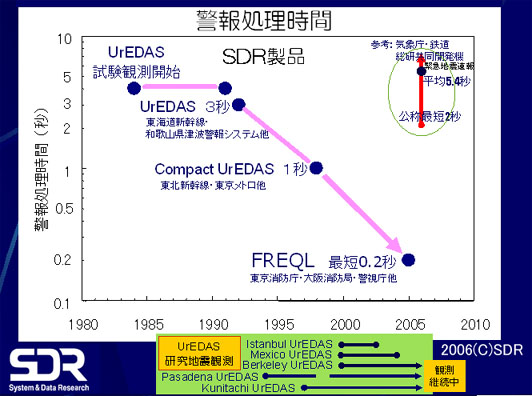

早期地震警報システムとして世界で最初に実用化されたユレダスは、1980年代の終わり頃から稼働し始め、のぞみの開業(1992年)と軌を一にして正式に運用され始めている。阪神大震災では、沿線地震計の警報(オンサイトS波警報器)とほとんど同時であったがユレダスも動作してM7.0の地震が発生したことを大阪地区に警報している。しかし、残念なことにこの情報は通信ネットワークの異常で変電所には伝わらなかった。しかし、神戸市内のコンビニストアの防犯カメラの映像などから、オンサイト警報でも、ユレダスより早くP波警報が出せれば、直下の地震でも対応できることがわかった。1997年には、地震諸元推定機能はないものの、検知地震動の危険性を検知後1秒で判定して警報するコンパクトユレダスがSDRの手で開発され、1998年秋、東北新幹線・上越新幹線・長野行き新幹線で実用化された。

このコンパクトユレダスは、2004年10月23日の新潟県中越地震では、設定どおり地震検知後1秒で震源域だけにP波警報を的確に発信した。これによって、高速走行中の新幹線列車に緊急ブレーキがかかり、脱線したものの転覆させないことに成功して乗客乗員の安全を確保したことがわかっている(新潟県中越地震の早期検知と脱線、地震ジャーナル第41号(2006年6月20日、(財)地震予知総合研究振興会発行)、内容は弊社web pageの論文集でも閲覧可)。

2003年5月26日の三陸南地震では、海岸線に置かれたコンパクトユレダスが設定どおり検知後3秒でP波警報を発信している。この警報は、高架橋が損壊した地域に対して、P波より早く到達している。しかし、幸運にも付近を新幹線が走行していなかったため、早期警報の効果は確認できていない。

2005年8月16日の宮城県沖地震では、緊急地震速報が仙台に対して14秒の先行時間を稼いだと報道され、その有効性が喧伝されたが、肝心の被害地域には間に合っていなかったことは無視されている。これに対してコンパクトユレダスの警報は、緊急地震速報の第一報発信よりも4秒以上先行して新幹線を緊急停止させる体制に入っているが、これは牡鹿などの被害地域においても大きな揺れに5秒ほど先行するタイミングであった。(その時のコンパクトユレダスの動作に関する資料)

こうした実績をもつコンパクトユレダスも、現在では、ユレダスよりも迅速に警報できることを謳い文句にしたシステム(最短2秒で警報)に置き換わっている。このシステムは、気象庁を中心として開発されたものである(以下、気象庁システムと呼ぶ)。その後、気象庁自身が旧来のコンパクトユレダス(警報処理時間1秒<沿線>または3秒<海岸線>)や旧来のユレダス(警報時間3秒)よりも遅い警報(警報処理時間平均5.4秒)しか出せないことを認めている。当時の報道によれば、新幹線の警報システム(ユレダスやコンパクトユレダス)を気象庁システムに変更した理由は、警報処理時間を"2秒に早める"ためである。しかし、上述のように、当時でもコンパクトユレダスは警報処理時間1秒なので、気象庁システムはむしろ遅くなっている。

ユレダスやコンパクトユレダスは、波形をデジタル値として取り込む1/100秒ごとにすべての警報前処理を終えているので、検知から警報までの所要時間を短縮するのは難しくない。当初、M6以上を警報対象としてその地震の断層破壊時間に相当する3秒間を所要時間とした。その後、イギリスの科学雑誌ネイチャーに、ユレダスと同様の方法を使えば断層破壊時間の1/4程度の時間でMを確定できることが報告された。また、アメリカにおけるユレダス試験観測の結果からも、少なくともM7超程度までは検知後1秒で警報処理できることが確認されている。そこで、ユレダス機能を受けついた新世代システムFREQL(フレックル)では、検知後1秒でユレダス警報を発信できるように機能を向上させた。また、コンパクトユレダスは検知した地震動の危険性をP波検知後1秒で判断して警報する能力を有するが、フレックルではこれについても最短0.2秒までに短縮している。

弊社地震計におけるP波警報処理時間の変遷 |

2007年3月25日の能登半島沖地震といい、今回の2007年7月16日の新潟県中越沖地震といい、いずれにしても地震防災の基本は耐震強化にあることをあらためて認識させられた。少なくとも日本のような国では、地震防災は単に人命が失われなければよしとするものではなく、地震後にも安全で快適な生活が維持できることをめざすべきである。

いうまでもないことだが、緊急地震速報のような情報は、耐震強化などの施策を施した上で、なお対策に遺漏があることを畏れて、不測の事態に備えるバックアップである。緊急地震速報普及キャンペーンでも耐震強化の重要性を強調している。しかし、国家が中心となってこうした情報サービスを実施することが、耐震強化をないがしろにする誤解や風潮に繋がらないだろうか。

1983年の日本海中部地震や1993年の北海道南西沖地震の時には津波の襲来を確信した人々も気象庁からの情報待ちの状態になってしまった。これで多くの犠牲者が出てしまったのであるが、これなども津波の襲来前には気象庁から必ず津波警報が出されるとの幻想が生んだ悲劇である。津波警報は身近の自治体でも出せるようにした方がよい。そのために必要な情報は気象庁などから遅滞なく提供される体制を整える方が実効ある防災を実現することに繋がると確信する。

緊急地震速報が既存の放送設備から一斉に放送されるだけならば受信側に新たに大きな負担は発生しない。しかし、現在、多くの業界を巻き込んで始められようとしている緊急地震速報の受信装置の販売や受信サービス事業は、初期の設備投資にも維持にもそれなりの経費を必要とする。もともとの緊急地震速報の防災効果が限定的なものにすぎないにもかかわらず、情報受信したり中継したりする機器の導入には、かなりの設備費を要し、情報料・通信経費などの維持経費もかかる。気象庁は情報料を中継業者や再販業者から取っていないというが、国税を使って構築したシステムの情報を各団体が無償で配信するのならばともかく、有償で配信するのならば、気象庁の無償提供は筋が通らない。ましてや、情報の中継業者や再販業者には気象庁のOBが関係している。問題はないのだろうか。

同じ経費をかけるのならばオンサイト警報機器を備えた方が現実問題として役に立つし、維持経費もかからない。波形記録機能があれば、啓蒙活動に役立つし、万一被災した際は、なぜどのように被災したか分析することができ、耐震技術の向上にも役立てることができる。温度計や湿度計が気象への関心を高めるのと同様、地震計を備えることで地震防災への関心も高まると期待される。自律防災を支援する機器として、波形記録機能付きオンサイト警報器を備えることをお勧めする。ただし、オンサイト警報機器の中には、首を傾げざるを得ないものもあるので注意が必要である。表示される数値などの特性が妥当であることを十分確認した上で購入するようにしたいものである。

以上

|