|

SDR報告20140819

2011年3月11日の東北地方太平洋沖地震時の地盤変位について

(株)システムアンドデータリサーチ

中村 豊

目 次

1.はじめに

2.算定方法

3.算定された変位軌跡について

1.はじめに

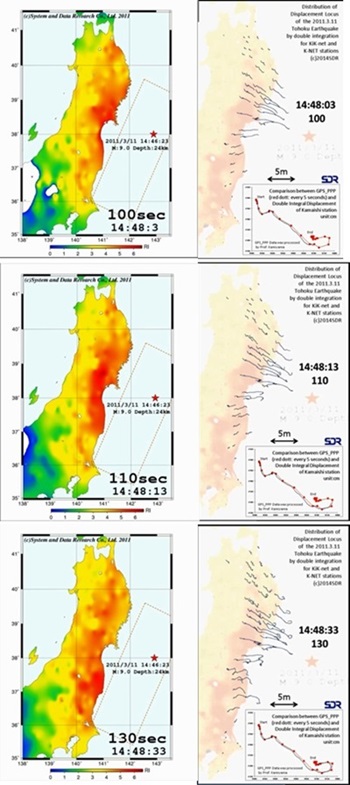

先に表記地震(以後311地震という)による地震動伝播の様子を、リアルタイム震度を用いて動画で示した。この地震動とGPSで明らかにされた地震時の大変位の関係を明らかにするため、リアルタイム震度を算定したのと同じデータセットである加速度波形を用いて、大変形を算出してみた。KiK-netは比較的堅固な地盤に位置しているので、二重積分結果は安定していることが多い。そこで、KiK-netの地中データを中心にして、大変形を算定し、各地点での水平面内の軌跡を描いた。堅固な地盤に設置されたK-NETのデータもいくつか含めている。さらに、計算結果を、時間的な関係が把握しやすいように、地震発生時点(2011年3月11日14時46分23秒)を基準にして動画にまとめてみた。リアルタイム震度の伝播の様子と併せることにより、いわゆる地震の揺れと大変形発生の時間的な関係が把握できるものと期待している。

2.算定方法

地震動の加速度波形を2回積分すると、計算結果は一般に時間とともに発散してしまう。これは、大きな地震入力によって、わずかながら加速度計が回転することによって生じると考えられ、水平動成分に影響が大きく現れる。つまり傾くことによって、水平動成分にシフト加速度が付加される。このシフト加速度の量と発現時間を主要動が終了した後の一回積分により得られた速度波形を直線回帰して算定した。発散の要因には、地震計の回転のほか、何らかの原因による打撃も考えられる。これは、速度波形のシフトとして現れるので、速度波形の代わりに変位波形を用いて、パルス加速度の大きさと発現時間を算定することができる。具体的には、最初にシフト加速度を見積もり、必要であれば、パルス加速度を算定する。パルス加速度が必要な場合は上下動成分に多く、水平動成分については、概ねシフト加速度のみで安定した結果が得られることがわかっている。

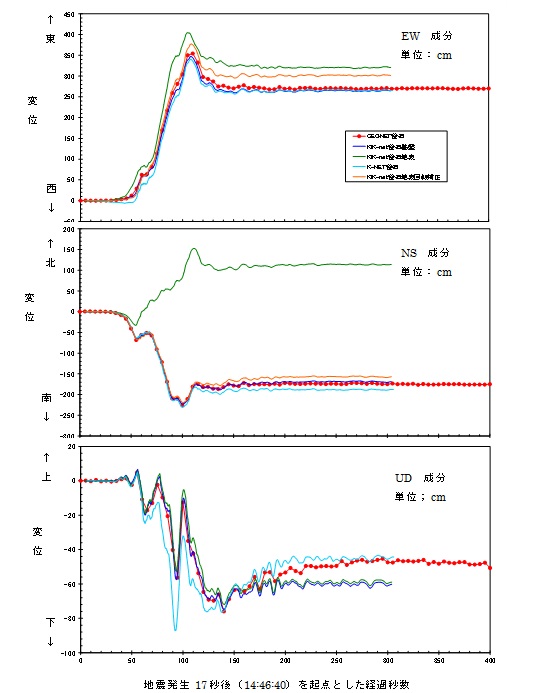

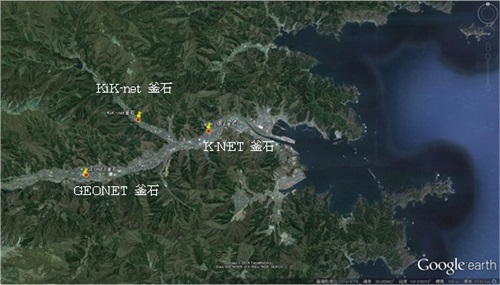

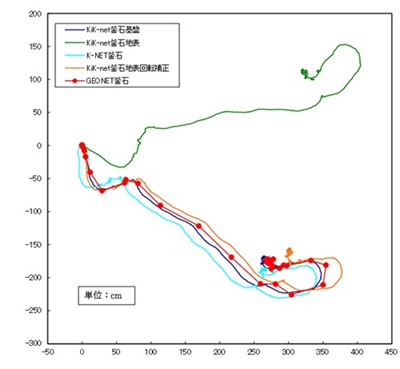

この方法で算定した変位波形を精密GPSの結果と比較した例を図1に示す。これは、GEONET釜石における精密な1秒毎のGPS信号を処理して得られた5秒毎の変位波形(以後GPS_PPPと称する:ここでは東北工大の神山 眞 名誉教授による処理結果を利用させていただいている)と、KIK-net釜石(地上、地下)とK-NET釜石の3地点の加速度波形を2回積分した変位波形を比較したものである。それぞれの位置関係は図2に示すとおり、相互に3〜5km離れている。KiK-net釜石の地表は、設置方位が47度時計回りに回転しているとみられるので、回転補正をしたものも算定して比較した。図3に示す軌跡比較図によると、回転を無視すれば、すべてがほぼ同一の軌跡を描き、算定された変位軌跡が妥当なものであることを示唆している。なお、以後に示すKiK-netの地上・地下、K-NETについても回転補正が必要な地点がいくつかあったので、適宜補正を行った上で各地の軌跡を算定した。

図1 釜石におけるGEONET、KiK-net地表地下およびK-NETから導出された変位波形の比較 |

図2 GEONET釜石、KiK-net釜石およびK-NET釜石の位置関係  図3 釜石におけるGEONET、KiK-net地表地下およびK-NETから導出された変位軌跡の比較 |

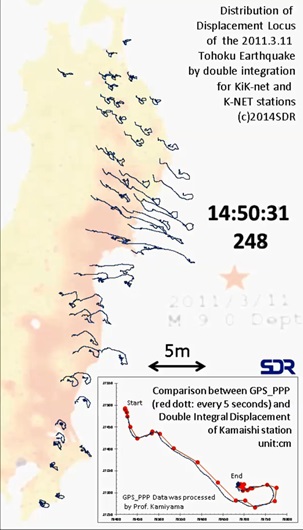

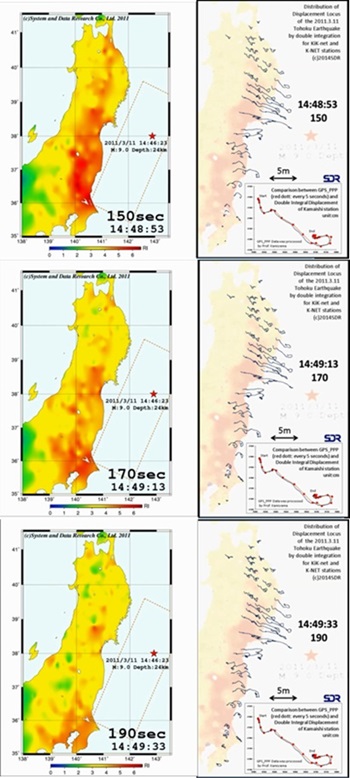

図4 強震記録の2回積分による水平変位軌跡の分布 |

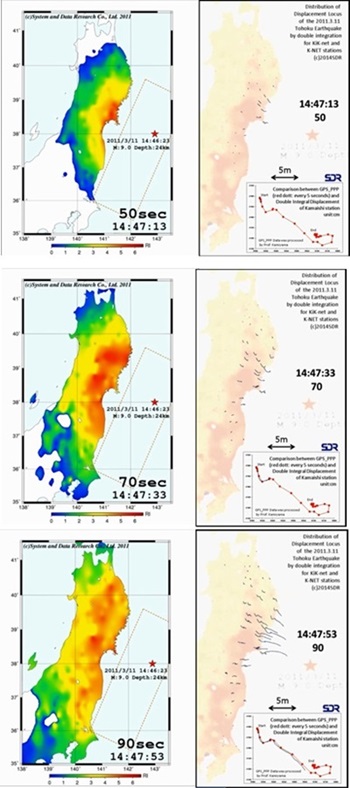

(50秒:第1震に対応、70秒、90秒) |

(100秒:第2震に対応、110秒、130秒:第3震に対応) |

(150秒、170秒、190秒) |

| 図5 いくつかの時点のリアルタイム震度の伝播状況と変位軌跡の進展状況の比較 | ||

|---|---|---|

|

|

|

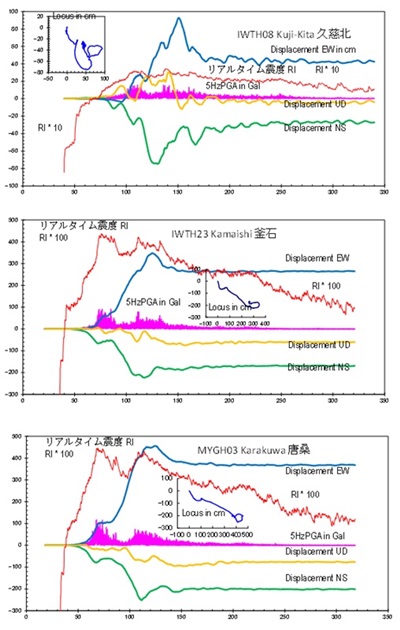

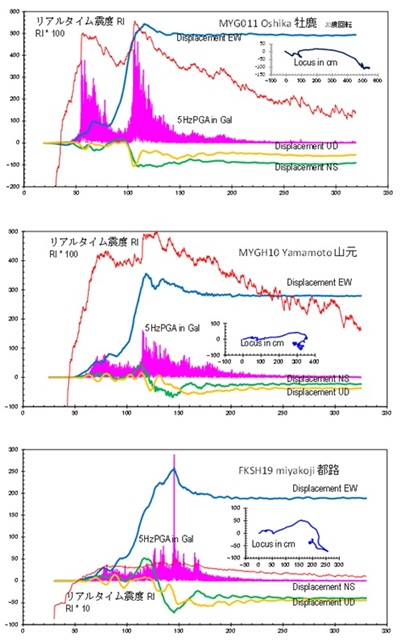

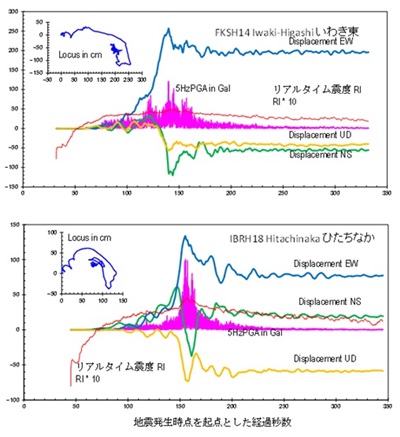

| 図6 いくつかのKiK-net・K-NET観測点における変位(東西、南北および上下)、5HzPGA、リアルタイム震度および変位軌跡の比較(久慈北、釜石、唐桑、牡鹿、山元、都路、いわき東、ひたちなか、の8地点) | ||

|---|---|---|

以上

|

[戻る]

|

|