|

[本報告のPDF版はここからダウンロード]

SDR 報告20110617 発信

2011年東北地方太平洋沖地震による東京湾岸地域などでの液状化被害と

1990年前後に計測した常時微動測定結果の比較

SDR/東京工業大学理工学研究科連携教授 中村豊

SDR 齋田淳、佐藤勉

目次

●簡便ではあるが信頼性の高い液状化予測手法の確立に向けて

●地盤の壊れやすさ指標Kgについて

●常時微動計測とデータ解析について

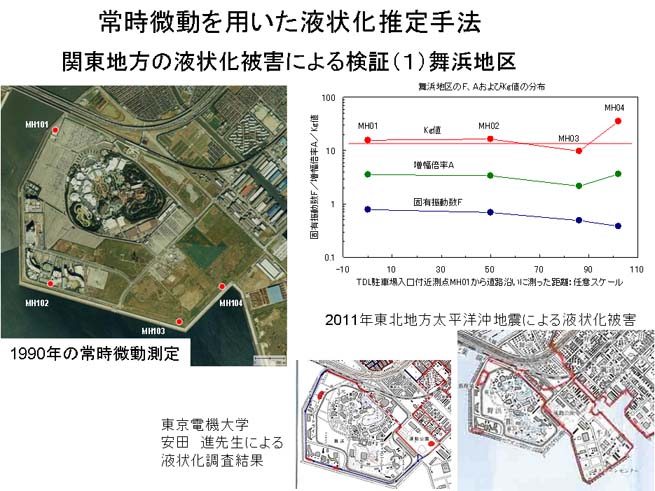

●Kg値算定結果と液状化被害との比較 検証(1)舞浜周辺

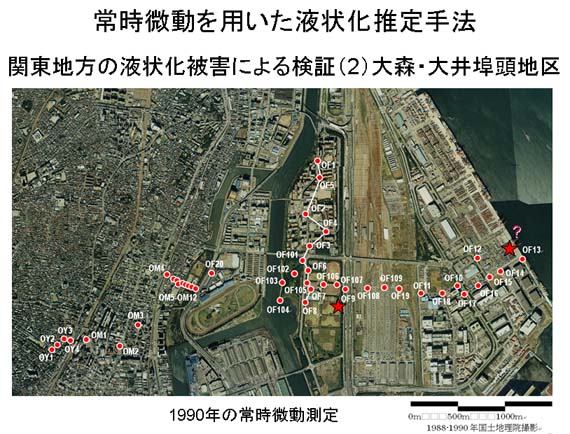

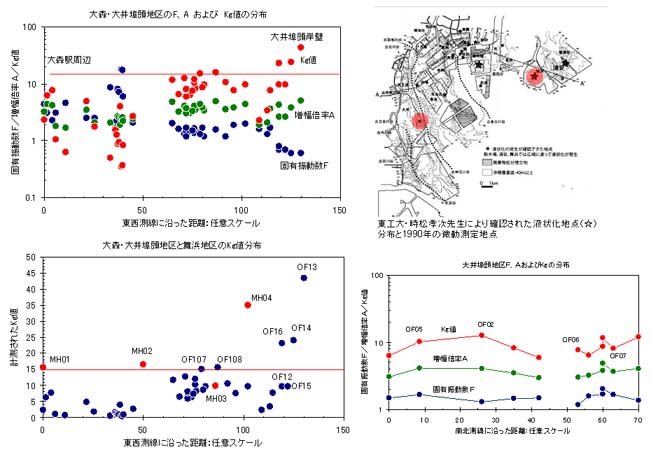

●検証(2)大井埠頭周辺

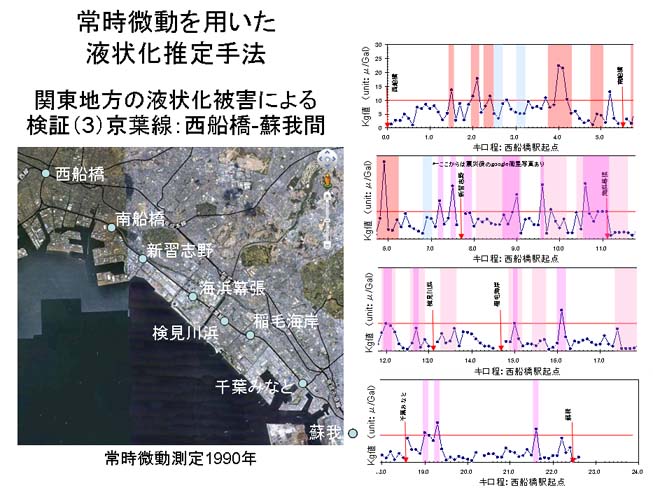

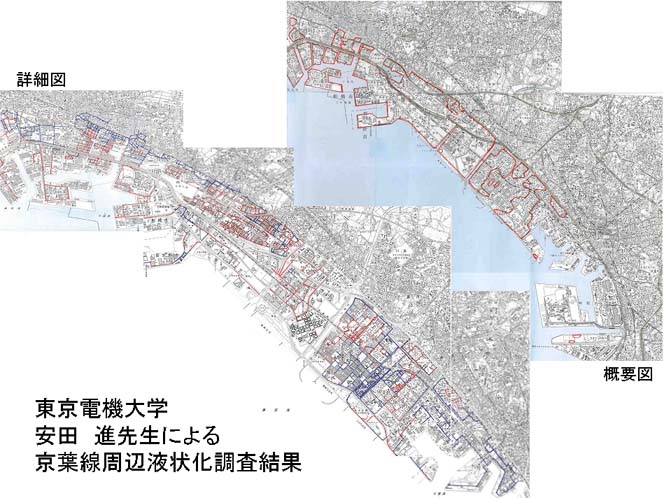

●検証(3)京葉線:西船橋−蘇我間

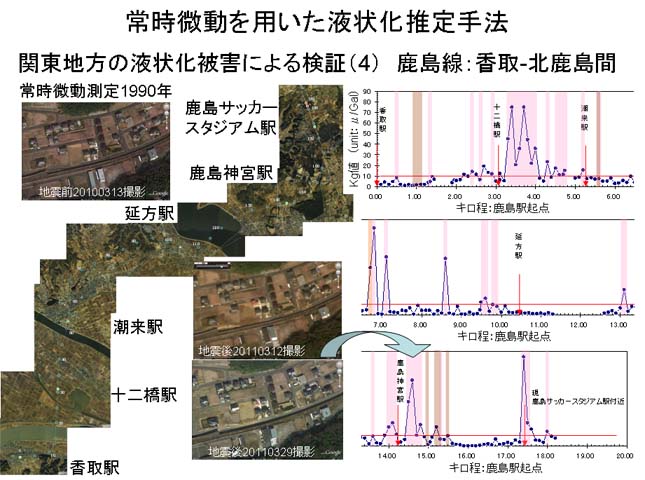

●検証(4)鹿島線:香取−北鹿島付近間

●検証結果のまとめ

●簡便ではあるが信頼性の高い液状化予測手法の確立に向けて

2011.3.11に発生した東北地方太平洋沖地震は東日本を中心にさまざまな方面に甚大な災害をもたらしました。まさしく不測の事態であるが、不測の事態が出来したときの対応のまずさが露呈した感が否めません。どうしたら的確な対応ができるのでしょうか。柔軟で多様な発想が求められるのは間違いありません。

20年以上前に、当時の運輸省の助成研究の一環で、首都圏JR 沿線の地盤や構造物について100m間隔で常時微動を計測して、固有振動数や増幅倍率を推定しました。また、これとは別に、1989年のロマプリエタ地震の調査で行ったサンフランシスコ湾岸の常時微動調査結果と比較するため東京湾岸の常時微動を計測しました。その後、固有振動数と増幅倍率を使って、地盤や構造物の壊れやすさ指標K値群を提案し、多くの地震被害データを使ってその妥当性を検証して来ています。

ここでは、1990年に計測された常時微動のデータを使って当時推定された固有振動数Fと増幅倍率Aをそのまま使って、地盤の壊れやすさ指標Kg値を算定し、これを液状化調査結果などと比較してみました。その結果、Kg値はこれまでの液状化予測手法とは異なるが、少なくとも、その危険性を的確に把握することができることがわかりました。

●地盤の壊れやすさ指標Kgについて

K値群は、H/V 法などで推測される固有振動数Fと増幅倍率Aと構造物の諸元を使って、地震時に地盤や構造物の着目する部位に生じる歪みγを大まかに推定することを目指した指標です。

その共通した歪みの推定式は次のとおりです。

γ = K × a

ここに、KはK値、a は地震動基盤加速度を表します。

地盤の場合、

γ = eAd/h

= eAa/ω²/h

= eAa/(2πF)²(4F/Vs)

= eAa/(2πF)²(4FA/Vb)

= eA²/F/(π²Vb)a

= A²/Fe/(π²Vb)a

ここに、e は入力効率、Vs は表層地盤のせん断波速度、Vbは基盤のせん断波速度を表します。

故に、

γe = β×Kg×a

ここに、

Kg = A²/F

β = e/(π²Vb)

日本では概ねVb=600m/sとおけます。入力効率を0.6と仮定すれば、βは約10-6(μ:マイクロストレイン)となります。この時、

γ0.6= Kg×a

入力効率は震動波形によって変わることが予想されます。パルス的な震動ではその値は小さく設定する必要があると考えられます。つまり大きな入力加速度が必要となるが、継続的な震動では効率は1.0に近づくものと推測されます。今回の地震はこれまで経験したことが無いくらい長い間継続しており、入力効率は0.6ではなく、1.0とすると、βは約1.7となります。すなわち、

γ1.0= 1.7×Kg×a

以下、Kg値を使って液状化判定を試みます。

●常時微動計測とデータ解析について

ここでの検討に用いる常時微動測定結果は、1990年に計測されたもので、3成分微動計PIC(Portable Intelligent Collector)を用いて、各測点で40.96秒(4096データ)の測定を3回繰り返し、各測定の中から人工ノイズが少ないと思われる部分10.24秒を取り出して、フーリエスペクトルを算定しました。水平2方向と上下方向のスペクトル比を各測定毎に算定して、3回を平均して、各水平方向のH/Vスペクトル比としています。このスペクトル比からピーク周波数(固有振動数F)とピーク値(増幅倍率A)を読み取っています。ここまでの作業は1990年に行われ、報告されています。ここでは、この時に推定された固有振動数と増幅倍率を使ってKg値を算出し、近くの地表面で観測された加速度を使って予測した発生歪を実際の液状化状況と対比させながら、液状化判定の妥当性を検証します。

●Kg値算定結果と液状化被害との比較

検証(1)舞浜周辺

この地域の埋立地の四隅(MH01〜MH04)で微動を計測しています。その結果は、第8回日本地震工学シンポジウム(1990)で報告しています<常時微動による東京湾大井埠頭周辺地盤の地震動特性の推定(中村・滝沢1990>。ここでは、そこで推定された固有振動数と増幅倍率を使ってKg値を推定しました。結果は図に示すとおり、MH01〜MH04に対して、Kg値は9.8〜34.9となっています。K-NET浦安の記録を使って算定した5HzPGAは164Galです。増幅倍率は約4倍と見積もられるので、基盤加速度は約41Galとなります。今回の地震がこれまでよりかなり長い継続時間であったことを考慮して、定義の際に導入した入力効率を60%ではなく100%として以後の検討を進めます。具体的には、入力加速度を41/0.6=68Galとして、表層地盤に生じるせん断ひずみを大まかに推定します。結果は、MH01〜MH04に対して、1050μ、1100μ、700μおよび2300μとなります。1000μ以上のひずみで地盤が液状化するとすれば、MH01とMH02は液状化が予想され、MH03は液状化しない可能性が大きく、MH04はもっとも激しく液状化すると判断されます。東京電機大学の安田先生らの調査と比較すれば、Kg値による判定結果は妥当と考えられます。

|

|

|

|

以上

|

[戻る]

|

|