|

2008.9.17.SDR

2008年9月11日9時21分頃に発生した十勝沖の地震(M7.1)に関連して

中村 豊

(株)システムアンドデータリサーチ

東京工大大学院総理工人間環境システム専攻連携教授

先日、NHKを見ていると、突然、緊急地震速報の画面が現れた。その後ニュースに切り替わって、津波注意報の発令が伝えられた。地震の規模がM7.0で深さは20kmであることは、画面上部の青帯部分に数秒間表示されただけである。これを見逃した私は地震の状況についてはよくわからなかったので、気象庁のHPにアクセスして状況把握に努めたが、震度分布については小さな地図に震度を示すマークが重なり合っているのでよくわからなかった。拡大して確認する機能をつけて欲しいものである。またNHKの画面には、津波注意報が出されている沿岸地域がハイライトされた地図が示されているが、震央や各地の震度は全く表示されず、青帯部分にテロップのように各地の震度が流れるだけで、被害発生状況などを判断することはできなかった。

津波注意報は一時間以上経った10時45分頃に解除されてから、震度分布や震央が地図上にプロットされたものが画面に出されるようになった。これによると、地震の規模や位置関係から被害はほとんど考えられない状況であったにもかかわらず、同じ情報を繰り返し流すほかは、現地の役場の関係者を捕まえては被害状況を聞き出すことをやっていた。いつもの光景であるが、もう少し合理的な対応をとるようにできないものか。

気象庁地震火山課の横田崇課長がこの地震に関して会見する様子も報道されていたが、その中で、緊急地震速報のことにも触れていた。その趣旨は、今回の地震では、大きな揺れに先行して速報することができたということであるが、地震検知から8秒近くかかって、第一報を発信し、その2秒後、つまり合計10秒後に第三報が一般へ速報されている。発表された震央諸元から判断すると、検知点は震央から100km以上離れていたと思われる。したがって、北海道内の諸地域ではP波検知後、10秒以上経ってから主要動が始まり、さらに数秒後に最大動に達したと思われる。つまり、オンサイトP波警報では10秒以上の余裕時間を稼げるが、検知から10秒かかった緊急地震速報では、主要動の到来とほとんど同時であり、先行時間を稼ぎ出すことができていない。

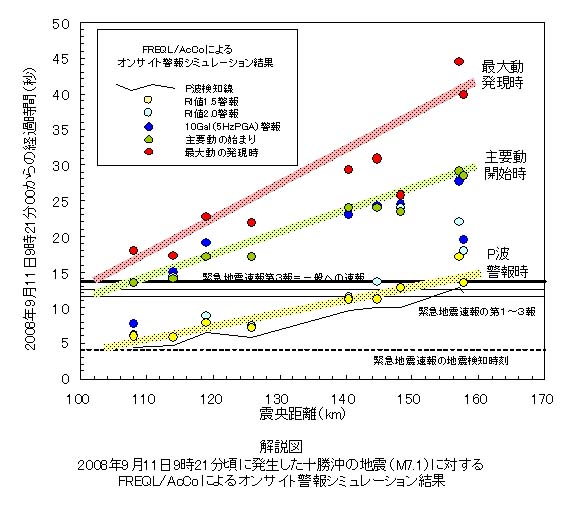

防災科研の強震波形を使って、フレックルやアッコによるオンサイト警報がどのようなタイミングになるか、簡単なシミュレーションをした結果を、解説図に示す。これによると、今回の事例では震央距離160kmくらいまでは緊急地震速報に先行できたであろうと推測される。つまり、これがもっと大きな規模の地震で陸地に被害を及ぼすような地震であったとしても、緊急地震速報では1,2秒しか先行できなかった地域を含めて、オンサイトP波警報ではすべての地域で10秒以上の余裕時間が確保できたであろうことが確認された。

|

以上

|