|

2008.7.26 SDR

2008.7.29 改訂・付加

2008年岩手県中部地震M6.8に関して

中村 豊

(株)システムアンドデータリサーチ代表

東京工大大学院総理工連携教授

2008年7月24日0時26分頃に発生した岩手県沿岸北部の地震でも、最大加速度の大きさが過去の地震と比較してマスコミ各社から報道されている。最大加速度は計測周波数範囲に大きく左右される。計測周波数範囲はこれまで拡大の一途であるため、過去のデータを単純に比較することはできない。しかし、報道では、これまでの変遷を無視した単なる比較にとどまっている。さらに、比較されている最大加速度は、被害に関係しないような周波数帯域までを含んだものである。比較の目的が理解できない。通常の被害に関係しない周波数帯域までをみた最大加速度は、地震動の破壊性を議論するには不適当な指標であるし、無闇に大きい数値となるだけで防災上の意味はほとんどない。

いずれにしても、地震動の性質と被害の関係については、もっと組織的に調査されるべきものである。このような調査は、工学研究を主体とする国家的な機関が中心になって、振動実験などを併用しながら多くの研究者が参画して実施すべきであろう。地震動は、力、エネルギー、仕事などのさまざまな観点から見ることができる。斜面など不安定なものは加速度の大きさが大きく影響するであろう。斜面や岩石などの崩落に関しては、堅いが脆い岩の特性から高周波の地震動が関係している可能性がある。しなやかに変形して揺れに耐える構造物などでは、注入された振動エネルギーの大きさが問題となるであろうし、大きな相対変位が問題になる構造物もあるであろう。

耐震設計に絡んで、強震動波形を予測することが理学的な研究として、また工学的な研究として行われている。しかし、波形予測にはさまざまな情報が必要である。必要な調査であればコストを無視しても進めるべきだというのが理学研究の立場であろうが、すべてを把握することは不可能である。したがって、対象とする現象や構造物毎に、必要な特性を備えた波形を予測すべきであり、予測された波形が実測されるものと類似している必要はない。特定の現象や構造物の破壊に影響する波形特性を抽出したものであるから、全情報を含む実測波形とは一致しないと考えた方がいい。重要なのは、被害に関係する特性が把握され、推定された波形に、対象とする構造物に関係する必要不可欠な特性が具備されていることである。これは的確な被害予測にも繋がる基本事項である。すなわち、対象とする現象や構造物の破壊に影響が大きいのは、加速度、速度、変位のいずれなのか、またその周波数帯域などを明確にしておかねばならない。現行の波形予測は、こうした基本的な特性もわきまえず、ただ見た目の一致度を議論する傾向にある。もっと現実を見据えた実効性のある方法論が議論されてもいいのではないだろうか。防災とは現実に即した工学なのである。

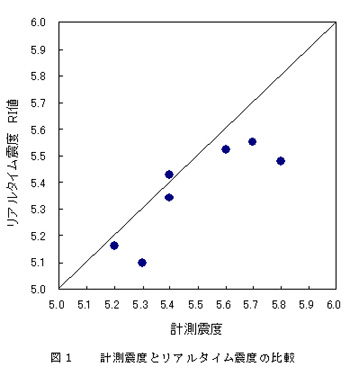

今回の地震で観測された強震動波形(防災科研のK-NET、KiK-netのデータを使用)のいくつかを使って、旧国鉄の警報用地震計特性による最大加速度(5HzPGA)を算定すると、概ね、300Gal〜600Galとなる。これらは高い周波数までを考慮すると400Gal〜1200Galに分布するものであるが、これらの相違は高い周波数が卓越していることを示している。計測震度と地震動のパワーに関係したリアルタイム震度(RI値)とを比較すると、図1に示すように、概ねRI値の方が小さい。その相違は比較的大きく、これも高周波数の卓越を示している。そのRI値によれば、せいぜい震度5強をやや上回る程度であり、きちんと耐震設計されたものが大きく被災する地震動ではない。

深い地震では高周波地震動が卓越するのが一般的で、今回の地震が特異なものというわけではない。今から21年前にも同じような場所でやや小ぶりの地震が起きている。1987年1月9日15時14分頃に発生した岩手県中部沿岸地震(M6.6、深さ71km)であるが、今回と同様、八戸ほか各地で大きな加速度が観測された。急遽、強震地域の被害状況を調査したが、大きな被害はなく、意外だったことを思い出す。この地震に関して、国鉄地震情報No.11a(速報)とJR地震情報No.11が発行されている。宮古に設置されていたユレダスが自動的にリアルタイム検測した結果にも言及しているほか、鉄道の被害状況、一般の被害状況、周辺地域の過去の地震などについてもまとめている。

気象庁の計測震度は、地震の始めから終わりまでの地震動加速度データ全部を使って、地震終了後に算定される指標値であるが、物理的な背景を持たず、人為的な不自然さは否めない。これに対して、リアルタイム震度は地震動のパワーを物理的な背景として持っており、時々刻々算定することが可能であるだけでなく、被害との関連性も理解が容易である。今回の地震でも、リアルタイム震度は気象庁の計測震度よりも妥当な値を示している。もちろん、"通常の"地震では両者は概ね±0.1以内で一致する。一方、計測震度の算出方法は気象庁により告示として通達されている。このため、高額にもかかわらず気象庁検定品の計測震度計が出回っている。しかし、地震終了後でないと計測震度は算出できず、警報には使えない。今回のように値も不自然という欠陥がある。それでも使われ続けることには違和感を通り越した不自然さを感じる。

弊社のアッコは、計測震度計に比較してはるかに廉価で、リアルタイムに震度を算定し、表示できるため、警報にも使えるという特長を有している。事業継続計画(BCP)を発動するには、関係各所の実測震度に基づく判断が必要である。アッコをBCP支援機器として利用することをお勧めする。もちろん、上位機種であるフレックルを用いれば、信頼性の高いP波警報が実現できるのは言うまでもない。人が集まる場所にはその場の正確な震度をリアルタイムに表示し、必要箇所に通報するシステムを備える必要があるのではなかろうか。

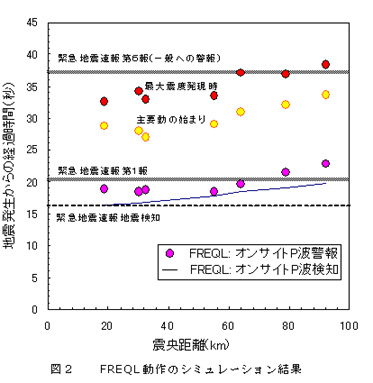

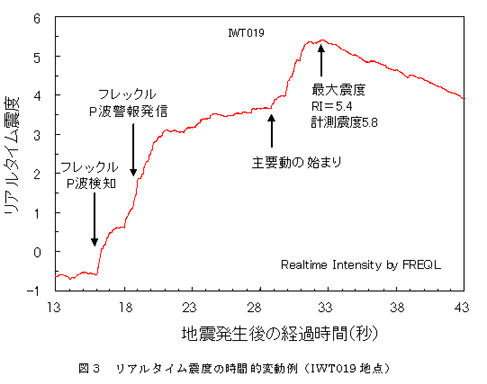

前項でも使用した強震波形を使って、フレックル動作をシミュレートした結果を図2に示す。比較のために緊急地震速報関係の情報も書き込んでいる。これによると、緊急地震速報の一般への警報は概ね最大震度が発現した後であり、この時点で予測震度云々というのは滑稽である。大雨がすでに降っているところに対して、大雨が予想されますという天気予報と同じで、全く意味がない。フレックル警報は、深い地震のため、危険と判断するのにP波を検知してから数秒の時間を要しているが、それでも緊急地震速報の第一報よりは数秒速い。警報から主要動の始まりまでは10秒程度以上の余裕時間となっている。最大震度発現まではさらに4〜5秒後である。主要動の始まりまではほぼ震度3程度の揺れであり、避難や退避行動は難しくない。日頃から確認している安全ゾーンにいち早く避難することが重要である。なお、リアルタイム震度の時間変動の様子を図3に例示する。このリアルタイム震度は弊社(SDR)の特許技術である。

|

最近、キラーパルスという言葉が、特にマスコミ報道などでよく使われる。いわく、今回はキラーパルスが無かったので被害が少なかった。キラーパルスとは、周期2秒前後のパルス的地震動のことらしい。これが木造家屋などに大きな被害をもたらすと言う。木造家屋の固有振動数は通常3Hz以上であり、キラーパルスには共振しない。通常は共振現象が地震被害の主要原因のひとつのように説明されるのに、共振しないキラーパルスで、なぜ木造家屋が破壊されるのか。そのメカニズムをわかりやすく説明しないと、単なる言葉遊びになってしまうだろう。

キラーパルスの周期、すなわち、地震動の作用時間は、木造家屋の固有周期よりもかなり長い。このため、キラーパルスは木造家屋に地震動加速度が静的に作用した場合と同じ大きさの変形をもたらす。ただし、慣性力の作用で変形はさらに進み、最終的には、最大で静的変形の2倍に達することがある。つまり、設計震度0.2(静的に重力加速の0.2倍の慣性力が加わること)で設計された構造物では、0.1g以上の加速度が突然静的に作用すると、設計変形量を超えることになる。要するに、構造物の固有周期よりもかなり長い周期の地震動が作用すれば、概ね設計震度の半分の加速度によって設計で考慮した変形まで達してしまう可能性があるということである。この変形は一方的で一気に進むため、設計加速度の半分より大きい加速度で破壊されてしまう可能性がある。一般には設計以上にねばり強いと考えられるので、崩壊するのはもっと大きな加速度であろうと推測される。

一方、共振現象は、構造物の周期で入力加速度が次々に作用する現象で、次第に変形が大きくなる現象である。入力は正負交互に作用するため、変形も交互に発生し、損傷は次第に大きくなる。

震源の近くでは、断層運動そのものが地震動に反映されるため、数秒の周期のパルス的地震動が発生することが多い。そしてこの加速度はかなり大きなものとなるのが通例である。これまでの経験では、5HPGAでみれば、最大でも1000Gal程度であろうと推測される。一般に耐震的な構造物は変形しにくく、短い固有周期を持つため、震源域での地震動によって、その加速度の大きさに対応した静的な変形量が発生することになる。一方的な変形であるから、一度でも許容限度を超えれば崩壊する。そして、多くの構造物が一定の方向に倒壊して、壊滅的な被害となることが多い。

震源から遠く離れたところでは、地震動エネルギーは減衰するが、地形や地殻構造によって、波動エネルギーが集中したり、蓄積されたりするところが発生する。軟弱な表層地盤には、建物の共振作用と同様に、波動エネルギーが蓄積されやすい。こうしたところでは、それぞれの波形の経緯に関係した周期が卓越しやすい。この周期が構造物の周期と一致すれば、構造物は振動しながら徐々に大きく変形していくことになる。この場合、変形が許容限度を超えてもすぐに反対側に変形するため、すぐには崩壊しない。つまり、結果的にかなり大きな変形に耐えることになるし、倒壊した場合でも方向はばらばらで壊滅的な被害になることは少ない。

以上は定性的な説明であるがまとめると、浅い地震の震央周辺地域ではいわゆるキラーパルスは必ず発生し、震源から離れたところでは波動エネルギーの集中蓄積現象による特定周期の地震動が卓越する。こうした地震動に対処するためには、変形しにくくする(堅くする)と同時に構造物を大きな変形に耐えるようにすることが重要となる。もちろん、逆に変形しやすくして、地震動を受け流す方法(免震・制震など)もある。この場合、大きな変形でも機能上に問題がないような工夫が別途必要となることはいうまでもない。

以上

|